社会課題解決の現場で働く方々からお話を伺い、その内容をインタビュー記事として発信するWebメディア「ソーシャルウォーカー(Social Walker)」。市⺠活動やソーシャルビジネスに焦点を当て、事業内容や背景にある社会課題、行政だけでは課題が解決されない理由などを独自インタビューを基に発信しています。

第14回目は、「NPO法人孫育て・ニッポン」の理事長である棒田 明子さんにお話を伺いました。

共働き世帯が増え12、地域との繋がりも減少している今の子育て世代にとって、頼りになる“祖父母”の存在。子育てサポートのサービスが充実している世の中でも、つい祖父母を頼ってしまうお父さん・お母さんも多いのではないでしょうか。

NPO法人孫育て・ニッポンでは、子育てを頼る側・頼られる側がお互いに良い距離間で子どもを育んでいけるよう、様々な啓発活動に取り組んでいます。

団体紹介

| 名称 | NPO法人孫育て・ニッポン |

| 公式HP | https://www.magosodate-nippon.org/ |

| 事務所所在地 | 東京都中央区日本橋二丁目2番3号 |

| 問合せ先 | https://www.magosodate-nippon.org/toiawase/ |

| 事業内容 | ・祖父母などの孫育てを支援する事業 孫育て講座を運営するための支援者養成、孫育てに関する講演会・セミナーの開催及び調査研究、及び普及啓発事業 |

今回お話を伺った人

棒田 明子(ぼうだ あきこ)さん

「NPO法人孫育て・ニッポン」理事長

「NPO法人ファザーリング・ジャパン」理事

「NPO法人こまちぷらす」理事

「(社)産前産後ケア推進協会」監事

■プロフィール

元育児雑誌編集者。「母親が一人で子育てを担うのではなく、家族、地域、社会で子どもを育てよう」をミッションに、全国にて子育て、孫育て、他孫(たまご)育て、他育て(たそだて)、防災の講演、プロジェクトを行う。にっこり授乳期研究会、まち保育研究会メンバー。防災士。

地域では、民生委員、産前産後ヘルパーとして活動。

著書、共著、監修に『娘が妊娠したら知りたい50のこと』(イースト・プレス)、『祖父母に孫をあずける賢い100の方法』(岩崎書店)、『ママとパパも喜ぶ いまどきの幸せ孫育て』(家の光出版)、『まち保育のススメ』(萌文社)、『孫育て一年生』(KADOKAWA)、CD『孫育て童謡』(キングレコード)ほか。

――棒田さん、本日はどうぞよろしくお願いします。

棒田さん:よろしくお願いします。

「孫育て」を広め、子育てしやすい社会を目指す

――はじめに、「NPO法人孫育て・ニッポン」の活動内容を教えてください。

棒田さん:全国を対象に、「孫育て」の普及・啓発活動に取り組んでいます。

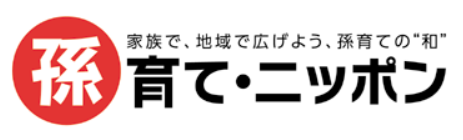

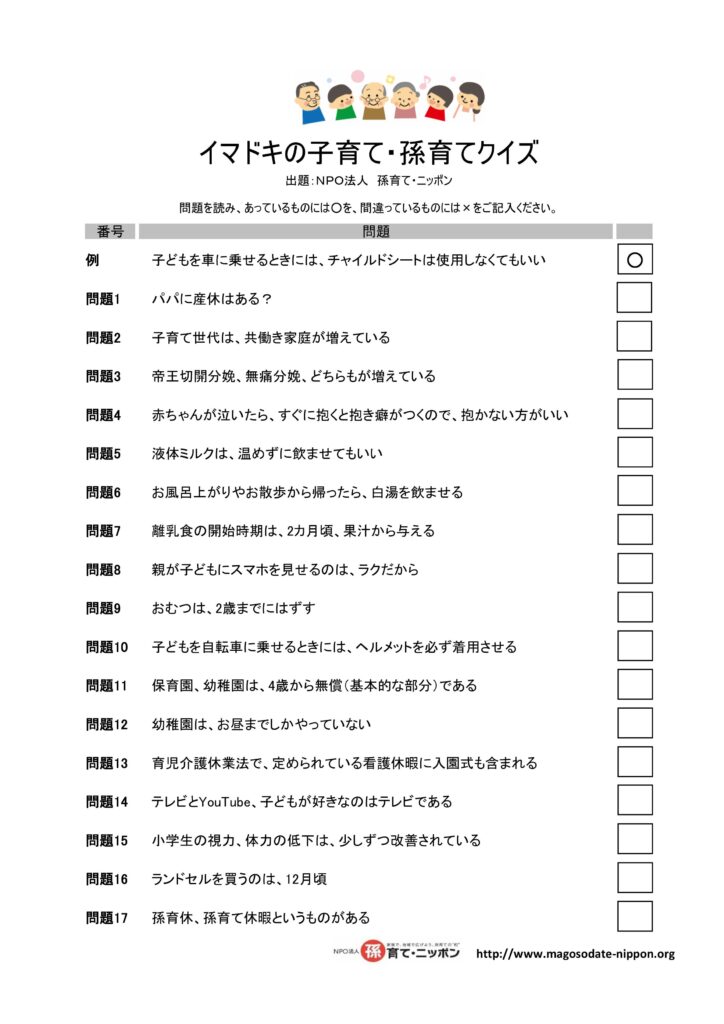

一つ目は、シニア世代に今の子育てについて伝えることが主な活動です。具体的には、“愛情を持って育てる”といった基本的なことに変わりはありませんが、お世話の仕方で今と昔が異なることを伝えています。例えば、子どもを叱りはするが怒らないことや、育児グッズの変化などです。

また、育児に関する情報源が変わったことも、大きな変化の一つです。昔は、本から情報を得ることが一般的でしたが、今はインターネットから情報を得る人がほとんどです。インターネットから情報を得ることは悪いことばかりではありませんが、情報が多すぎるために迷いが生じます。それは子育て世代に限らず、シニア世代にとっても同じです。そのため、数多くある情報をコンパクトにまとめ、分かりやすく伝えていくことも私たちの役目の一つだと思っています。

ちなみに、私たちが考える「孫育て」の孫は、血縁関係のある孫に限らず、他人の孫(たまご)も含まれます。“地域社会で子どもを育てる”という、両輪での活動を目指しており、この概念を世の中に広めることで、子育てしやすい社会になることを願っています。

二つ目は、「孫育て」というと、“祖父母たちがもっと孫育てをしよう”というように国を始め思っているところがあるのですが、私たちは子育てしやすい社会整備を行うことを進めています。祖父母のサポートは受けられない人もいます。誰もが子育てしやすいようにするには、制度やサービスの充実が必要です。

また、私たちは、子育て世代向けの活動にも取り組んでいます。子育て世代・祖父母世代、両者の視点を持って活動しているのが、私たち団体の特徴でもあります。

――事業に携わるきっかけとなった原体験はございますか。

棒田さん:育児雑誌の制作をしていた時や子育て講座を開催した時に、父母たちから「祖父母のやり方と、保健センターや病院などで教えてもらったやり方が違う」といった話などを聞く機会がありました。また、祖父母たちからも「手伝ってあげても、やり方が違うと怒られるので、手も口も出さないようにしている」といった話などを聞き、そのような声が活動の原点になっています。

※回答は、公式HPにて公開中

活動背景にある課題は、子育てについての世代間ギャップ

――活動の背景には、どのような社会課題が挙げられますか。

棒田さん:子育てについての世代間ギャップが挙げられます。例えば、出産年齢の高齢化に伴い祖父母の年齢も昔と比べ高齢化していますし、定年が延長したことにより祖父母世代も現役で仕事をしている場合が多い現状です。また、祖父母が自身の親の介護を担っている場合もあり、昔のように子育てサポートできない状況にあります。加えて、地域での繋がりも少なくなってきており、昔のように近所の人々で子育てを支え合うことが難しくなってきています。そして、産婦人科不足の問題により、里帰り出産も減少しています。

その他の課題として、父親の育児休暇が普及したことにより、“両親が揃っていれば子育てできるだろう”という誤った認識が生じてしまい、人類史上最も過酷な子育て環境になっている傾向があります。特に、ここ数年はコロナの影響もあり、親が2人だけで子どもを育てるという特殊な子育て環境になってしまい、男性も女性も産後うつ、育児うつになる人が増えています。こうした状況に、時代の変化も加わり、祖父母たちもどのように子育てに関われば良いのか分からなくなっているのが現状です。

こうした負の連鎖が、国がどんなにお金をかけても子どもが増えない要因の一つかなと考えています。昭和と今だけでなく、平成と令和でも状況は変わってきています。しかし、そのことをあまりご理解いただけていない方が多い印象です。ですが、これはとても大きな変化だと私たちは捉えています。

――課題の解決にあたり、行政だけでなくNPOなど民間の力が必要になるのはなぜでしょうか。

棒田さん:行政の考える子育て支援制度のほとんどには、祖父母は含まれません。新しい命を迎える準備講座などはパパ・ママに向けたものだけで、これだけ昔と比べてやり方や制度等が変わっているにも関わらず、学ぶ場・サポートを受ける場が無い状況です。また、共働きで子育てを担う世帯が増える中、子育てのサポートを無償で行っている祖父母も多く、そのことに悩みや負担を抱える方々が多くいらっしゃいます。そのような祖父母たちが多いので、学びの場や、情報や気持ちを共有できる場が必要だと考えています。

特に、祖父母たちが子育て要員として無償の労働力となってしまっている現状には、国の甘えも感じています。国全体の労働力が減少している現在、75歳まで働くことが求められていますし、実際に年金なども削られてきているので、祖父母世代の多くが長く働きたいと考えています。一世代前のように退職金と年金だけでは老後が危うくなってしまうのです。社会的制度で、小さな子どもがいる社員の就業時間の調整をしたり、それが難しい場合は、土日や24時間労働にも対応できる保育園を作ったり、身内であっても子育てをサポートした場合には対価を得られたりするような仕組みが必要だと思います。それに加え、高齢化社会になり、祖父母世代が自身の親を介護している場合も多く、家族4世代となった現代では、孫の面倒をみることは現実的に難しくなってきているのです。今は「孫休暇(孫を育てるための休業)」を導入している企業も増えてきていますが、こうした動きがもっと盛んになれば良いなと思います。

また、もう一つよくある相談内容として、離婚率の上昇に伴い、娘が孫を連れて年金生活の家庭に出戻ってくるという話があります。これは都市部に限らず、地方でも同様です。シングルマザーの正規雇用は難しく、年金暮らしの家計を圧迫している現状が多く見受けられます。そのため、こうした状況も回避できる社会的な仕組みも整備すべきと考えており、声を上げているところです。

災害時にも役立つ「産後ママパパカフェ&赤ちゃん食堂」を日本全国へ

――活動をする上で最も大切にしていることは何でしょうか。

棒田さん:必要な情報をきちんと得た上で、それぞれの家族が自分たちのやり方や案配を考えていけることを大切にしています。子育てを頼る側・頼られる側の双方が、どのように子育てに関わっていくのがベストなのかは、家族によってそれぞれ異なるからです。

――今後の活動方針や新しく取り組みたいことなど、具体的な展望がありましたらお教えください。

棒田さん:オンラインによる祖父母向け「おしゃべりの会」の定期開催をしています。また、産後のママやパパの居場所作り+祖父母の学び場として、横浜市港北区を中心に「産後ママパパカフェ&赤ちゃん食堂」を実施していますが、この活動が日本全国に広まれば良いなと思っています。

「産後ママパパカフェ&赤ちゃん食堂」は、“食堂”と名は付くものの、基本的に食事の提供はしておらず、会費制のお茶会や、キッチンが取れた際には材料費を全員で出し合って、昼食作りをしています。食事に重きを置いているのではなく、1ヶ月健診でOKが出た赤ちゃんを連れて歩いて行ける距離に居場所作りができることを念頭に置き、開催しています。困りごとが多く、産後鬱を発症しやすい時期をケアできればと主に子育て世代のサポートの場として活動していますが、妊婦さん、祖父母世代の学びの場としても活用されています。また、そこでボランティアを募ることによって、他孫(たまご)育てのきっかけにも繋がります。そして、こうした地域での繋がりは、災害時にも役立ちます。

国の災害時支援の基準では、妊婦さんや未就学児も高齢者と同じ区分に分類されますが、高齢者と違い、その存在が地域で把握されていないケースがほとんどです。そんな時、地域での繋がりを持っていれば、近所で助け合うことができます。地域の中で一番弱い人たちが繋がれる場所があることで、産後鬱の発症予防にもなり、防災にも役立つのです。さらに言えば、出生届を出すまでの間に災害が起こると、赤ちゃんの存在は把握されていないので、支援を受けることは困難な状況になってしまいます。そうした時にも、地域での繋がりは必ず役に立ちます。

ちなみに、産後ママパパカフェ&赤ちゃん食堂では防災講座も定期的に行っています。加えて、親の介護予備軍でもあるので、ケアマネージャーさんを招いて“どのような状態になったら介護が必要なのか”といった情報提供を行い、「要支援」段階から支援に繋げていきたいと考えています。そうでないと、共倒れになってしまうので。産後ママパパカフェ&赤ちゃん食堂が、生活を守っていくベース作りになれば良いと考え、今後とも力を入れていこうと思っています。

――最後に、今ニュースとして特に発信したいことはありますか。

棒田さん:「産後ママパパカフェ&赤ちゃん食堂」にご興味のある方は、ぜひ一度ご連絡ください。

産後ママパパカフェ&赤ちゃん食堂は、地域で赤ちゃんの誕生を祝う場です。同世代だけの集まりよりも、笑顔も多く、知恵・文化の継承、防災にも役立ちます。ぜひ、皆様の地域でもチャレンジしてみて下さい。

「NPO法人孫育て・ニッポン 」を支援する方法

棒田さん:寄付金によるご支援をお願いできると大変助かります。

【問合せ先】https://www.magosodate-nippon.org/toiawase/

- 参考:「共働き世帯の状況 ―労働力調査(詳細集計)の結果から―」 ↩︎

- 夫婦がいる世帯のうち、約7割が共働き世帯。根拠は、総務省統計局が毎月実施・公表している「労働力調査」。“共働き世帯の割合=(共働き世帯数+専業主婦世帯数)共働き世帯数×100”より算出。 ↩︎